近年来,锡钙钛矿半导体因其低毒性以及合适的能带结构被认为是最具应用潜力的第二代钙钛矿光伏材料。目前,锡钙钛矿太阳电池的光电转换效率已接近15%,但其在光热条件下的长期工作稳定性仍然无法满足商业化发电的需求,这是由于常规电池结构中的有机物空穴传输层容易在高温或紫外线照射的条件下发生分解,从而降低了太阳电池的载流子传输与提取能力。为此,韩礼元教授团队开发了一种无空穴传输层的倒置锡钙钛矿电池结构,使得电池的光热稳定性大幅提升,相关研究成果近日发表在国际高水平期刊《Advanced Functional Materials》上。韩礼元教授为论文的通讯作者,吴天昊博士与日本东京大学刘潇博士为共同第一作者。

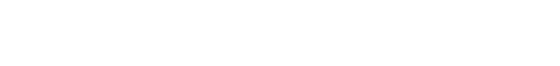

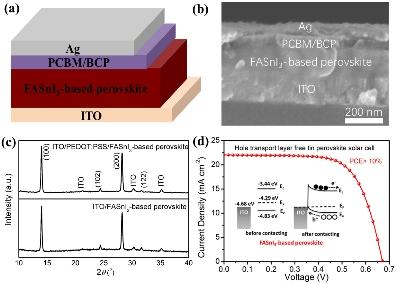

该研究利用碘化甲铵与碘化乙二铵双添加剂作为异质形核位点,在导电玻璃基底上直接生长出致密无孔洞的锡钙钛矿薄膜,获得了具有良好欧姆接触的无空穴传输层器件。通过紫外光电子能谱表征空穴提取界面的能带结构,发现锡钙钛矿与导电玻璃界面形成了向上的能带弯曲结构,这有利于光生空穴的提取并降低了界面的非辐射复合损失,可获得超过10%的转换效率。与此相反,目前制备技术较为成熟的铅基钙钛矿半导体与导电玻璃界面形成了向下的能带弯曲结构,阻碍了空穴由钙钛矿层向前电极方向的传输,导致了铅基无空穴传输层钙钛矿电池效率的大幅下降。最终,无空穴传输层锡钙钛矿电池展现出了优异的光热稳定性,在AM1.5G太阳光照射40天后仍然能保持初始效率值的95%,在80 ℃下退火300小时后仍然能保持初始效率值的90%。因此,该研究为今后制备高效稳定的无铅钙钛矿太阳电池奠定了理论基础。

图1. 倒置无空穴传输层锡钙钛矿电池(a)结构示意图和(b)高分辨扫描电镜截面图;(c)锡钙钛矿薄膜在有机空穴传输层与玻璃基底上的X射线衍射谱图;(d)界面能带弯曲结构示意图以及器件的电流密度-电压曲线(正向扫描)。

图2. 移除空穴传输层前后器件的(a)AM1.5G光照稳定性测试与(b)80 ℃连续退火条件下的热稳定性测试;相应薄膜样品在(c)80 ℃退火前以及(d)退火后的稳态荧光光谱测试谱图。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202106560

作者:吴天昊